タワーマンションは、人を惹きつけるさまざまな魅力を持っています。眼下に広がる夜景、ホテルのようなエントランス、充実した設備、そして至れり尽くせりのサービス…、「住みたい!」という人からの人気が続いています。

一方で、タワーマンションは災害時が心配、との声があるのも、事実です。首都直下型地震や南海トラフ地震のリスクもささやかれるいま、「地震・防災」といったキーワードなくして、タワーマンションは探せないでしょう。

今回は、気になるタワーマンションの地震対策を詳しく解説します。建築物そのものが持つ構造や、人の手による防災への備え、家庭単位で準備したい対策もまとめました。

安心してタワーマンションに住みたい人は、必見の内容です。ぜひ、最後までご覧ください。

タワーマンションは地震に強いのか

現行の法令は建築物に対し、「震度6~7程度の揺れが起きても倒壊しない強度」を求めています(1981年新耐震基準)。さらに、高さがあるタワーマンションには、一般の建築物以上の厳しい安全基準も定められています。

まずはタワーマンションと地震について、詳しく見ていきましょう。

タワーマンションの地震対策

一般的に、タワーマンションは「高さ60メートルを超えるマンション」「地上20階建て以上のマンション」に対して使われる呼び名です。

建築基準法は、高さが60メートルを超える建築物に関して、厳しい構造強度基準を設けています。タワーマンションは、安全基準をクリアした上で、国土交通大臣の認定を受けなければ、建築できないことになっています。

地震で最大の心配事といえば、南海トラフ地震ではないでしょうか。万一起きれば、被害甚大といわれる南海トラフ地震に対しては、国も対策を打っています。

2017年4月以降、南海トラフ地震の対策地域に対して、国は設計基準を強化しました。また、既存の建築物に対する補強も促されています。

※ 参照:超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について|国土交通省

タワーマンションの地震対策構造

いま、日本で建てられる建築物に適用される地震対策構造には、「耐震」「制震」「免震」の3種類があります。

タワーマンションも、このいずれかの構造で建てられています。

「耐震」「制震」「免震」の違い

「耐震」「制震」「免震」の違いは、何でしょうか。構造やメリット、デメリットを解説します。

耐震とは

耐震は、文字通り地震に“耐える”構造です。柱や梁を太く強固にし、建築物の倒壊を防ぎます。3つの地震対策構造では、もっとも低コストで採用できます。

ただ、地震の揺れは、建築物にダイレクトに伝わります。倒壊が防げても、壁や柱の破損といったダメージは発生します。

制震とは

制震は、地震の揺れを建築物側でコントロール(制御)する構造の1つです。建築物に「ダンパー」という揺れを吸収する装置を設置し、建築物に伝わる揺れを軽減します。

建築物の揺れ具合が小さくなるため、地震の際のダメージも少なくなります。ただ、耐震構造に比べると、建築コストが上がります。

免震とは

免震は、建築物側が地震の揺れを制御する、もう1つの方法です。地盤と建築物のあいだにゴムの層を作り、地震の揺れをゴムに吸収させます。建築物に伝わる揺れが小さくなり、ダメージや家具の転倒・落下も少なくなります。

地震対策構造のなかで、もっとも建築コストがかかる点が、デメリットです。

地震が起きたときのタワーマンションの揺れ方

地震が起きた際の建築物の揺れ方を、「固有周期」といいます。固有周期は建築物の高さに影響を受け、高いビルほど長い周期の揺れが訪れます。

タワーマンションは高層建築物であり、マンション全体がうねるように、長くゆっくりと揺れます。「地震の揺れで酔う」といわれるのは、長周期独特の揺れ方が原因です。

さらに、地震が地面を揺らす周期と、建築物の固有周期が重なると、揺れはさらに大きくなります。

上記気象庁のサイトでは、高層ビルが揺れるシミュレーションを閲覧できます。ぜひチェックしてみてください。

ちなみに、耐震・制震・免震のどの構造を採用していても、地震の際、建築物は少なからず揺れます。まったく揺れないタワーマンションはない、ということを押さえてください。

地震が起きた際、タワーマンションで困ること

タワーマンションが地震に遭うと、低層マンションや戸建住宅では起こりえない困りごとが発生します。想定される困った事態を、3つ解説します。

エレベーターが止まるおそれがある

大規模な地震が発生すると、エレベーターにも影響があります。故障や停電で停止する、さらに乗車中の人が閉じ込められるおそれも考えられます。

ただ、高層建築物のエレベーターには「地震時管制運転」と呼ばれる機能の設置が、義務付けられています(2009年・建築基準法改正による)。地震時管制運転とは、エレベーターが地震の初期微動を感知し、もっとも近いフロアに自動停止する機能です。この機能により、閉じ込め被害を軽減します。

また、停止から復旧までのスピードを速くする工夫が凝らされたエレベーターもあります。エレベーターが自動で状況を診断し、異常がなければ仮復旧するというシステムです。

タワーマンションに住む際は、エレベーターにどのような安全システムが搭載されているか、ぜひチェックしてみてください。

ライフラインが止まるおそれがある

深刻な被害が起きる大規模地震では、ライフライン(電気・水・ガスなど)が止まるおそれもあります。

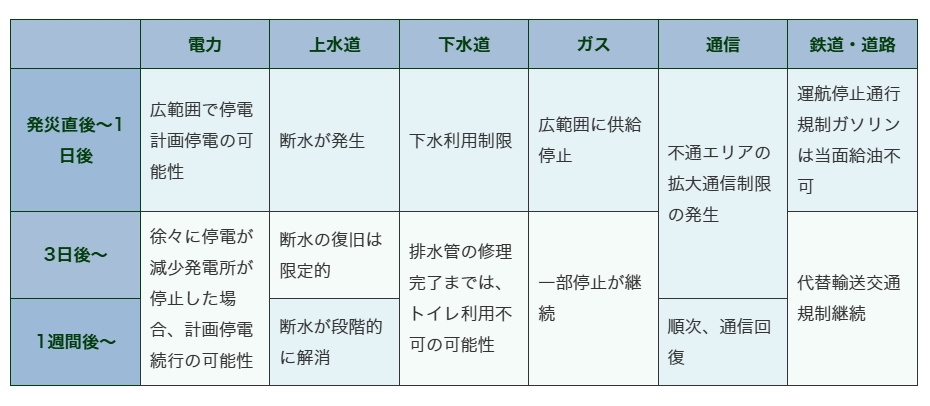

東京都は、首都直下型地震が起きた場合のライフラインへの影響を、以下のようにまとめています。

※首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日公表)|東京都防災ホームページ

要点を抽出すると、下表のようになります。これらの影響は、建築物種別を問わす想定されるものです。

あらゆる場所で、少なくとも1週間は、日常生活がままならない影響を受けることがわかります。

タワーマンションの場合、建物の高さがあること、点検すべき箇所が広範囲に及ぶことから、復旧にはさらに時間がかかるおそれもあります。

タワーマンションでは、万一への備えが大切です。水や食料品、日用品、ガスとカセットコンロなどを常備しましょう。

入居前に確認したいタワーマンションの防災対策

地震に強く、安心して暮らせるタワーマンションを選ぶためには、入居前のチェックが大切です。タワーマンションを契約する前に確認しておきたい、防災対策を4つの観点から解説します。

住民同士の「共助」の精神があるか

タワーマンションでの被災時、もっとも頼りになるのは、同じマンションに住む住民です。建物から出られなくなるリスクも踏まえると、住民同士の助け合い「共助」の精神があるマンションのほうが、安心して入居できます。

数多くのタワーマンションが立ち並ぶ品川区では、「高層マンション防災対策の手引き」を作成し、災害が起きた際の行動指針を示しています。この手引きでも、被災時はまず共助が推奨されています。

手引きには、共助の取り組みを進める物件も具体的に紹介されています。物件探しの参考にしてみてください。

※ 「高層マンション防災対策の手引き」|品川区(P15)

タワーマンション単位の防災組織があるか

そのタワーマンション共助の精神があるかどうかは、タワーマンション単位の防災組織の有無でわかります。先に紹介した品川区のタワーマンションでは、自治会と管理組合、防災センター、マンション住民をつなぐ「地震災害用ハンドブック」を作成しています。災害時には対策本部が設置され、救護活動や施設設備の点検などを、速やかに進める段取りが示され、年間2回の防災訓練を実施しています。

また、管理会社には防災センターが設置され、常時4人の職員が待機。災害発生時の初動に当たる準備が整っています。

こうした防災組織があるタワーマンションであれば、地震や有事の際も安心度の高い、在宅避難が可能になるでしょう。

日用品・水・食料品などは備蓄されているか

タワーマンションの中には、専用の備蓄庫が用意され、必要な物資を保管するところもあります。備蓄庫や貯水槽の有無、備蓄品の内容、管理状況も、確認しておきましょう。

あると嬉しい備蓄内容は、以下の通りです。

- 水(大型貯水槽)

- 食料

- 毛布

- 簡易トイレ

- 生理用品 など

屋上ヘリポートは着陸可能か

タワーマンションには、通常、屋上にヘリポートが設置されています。階下への避難が難しい場面で、屋上から救助活動を行うためです。

ただし、ヘリポートには2種類あるため、注意が必要です。

「H」のマークが書かれたヘリポートは、ヘリコプターが着陸可能です。一方、「R」のマークのヘリポートには、実はヘリコプターは着陸できません。ホバリング(空中で停止)した状態での救助活動となります。

住む人の年齢や持病などによっては、「H」のヘリポートがあるタワーマンションのほうが、安心度が高まるかもしれません。ぜひ、チェックしてみてください。

日常から備えるタワーマンションの地震対応

タワーマンションの備蓄は、各家庭で責任を持つことが基本です。地震や火災、水害などでエレベーターが停止し、簡単には外に出られなくなる場面も起こりえます。「自助」を基本に、在宅避難できる備えも心がけましょう。

タワーマンション生活で備えたい項目を、4つ解説します。

室内の安全性を高める

まず、室内の安全性を高める必要があります。地震の揺れが大きく伝わるタワーマンションでは、家具も転倒しやすく、危険です。

家具には転倒対策を施しましょう。背の高い家具を置かない、扉に止め金具を設置する方法もおすすめです。

また、火災に備えて、じゅうたんやカーテンは防炎加工されたものを使うようにしてください。これは、消防法でも定められているルールです。

災害時に必要になるものをストックする

在宅避難で必要になるものも、日頃からストックしておきます。用意したいものの例をまとめました。

| 食料・水 | 3日〜1週間分。水やガスが使えなくても、食べられるものがあると良い |

|---|---|

| 安全グッズ | 懐中電灯+乾電池、軍手、ヘルメットなど |

| 衛生用品 | 簡易トイレ、ウェットティッシュ、生理用品、紙おむつなど |

| 暑さ・寒さ対策 | 冷却スプレー、汗拭きシート、防寒着、毛布など |

| 情報入手 | ラジオ+乾電池など |

| 常備薬 | 普段から服用している薬、ばんそうこう、消毒液など |

| ペット用品 | フード、トイレシーツ、ゴミ袋など |

あわせて、貴重品の保管場所も、わかりやすい場所にしておきましょう。ジッパー付きの袋に入れて保管すると、防水対策にもなります。

非常階段へのアクセス、避難経路を把握しておく

地震は、いつ起きるかわかりません。エレベーターが停止した場合に備え、非常階段の位置とアクセス、避難経路を確認しておきましょう。

タワーマンションの防災訓練に参加すると、実際に非常階段階段を上り下りできます。荷物や子どもを抱えての移動を体感しておくことも、万一への備えになります。防災訓練への参加は、管理会社担当者や自治会メンバー、近隣住民と顔を合わせる機会にもなり、共助につながりやすくなります。

有事の際の対応を家族で共有しておく

地震が起きた場合、どのように対応するのか、家族で話し合っておくことも大切です。家族のライフスタイルを踏まえ、さまざまなパターンを想定して、検討してみてください。

非常時の連絡方法や避難場所の共有、地震直後の役割分担などは、とくに重要な項目です。

都内のタワーマンションならスタートライングループにご相談ください

地震や災害への備えが必要とはいえ、眺望の良さや立地の利便性、快適な施設設備を備えたタワーマンションは、人気の物件です。

都内のタワーマンションをお探しなら、湾岸エリアを得意とするスタートライングループにご相談ください。店舗は都内に16あり、中央区を中心とした湾岸エリアに展開しています。「地震に強いタワーマンション」「防災設備が整ったタワーマンション」といったご要望もお受けします。

お問い合わせは年中無休で受付中!Webでの物件検索も人気です。

まとめ

タワーマンションは建物の高さがあるため、地震があると大きく揺れます。ただ、さまざまな地震対策構造と、厳しい安全基準によって建てられているため、安全性は極めて高い建築物です。

ただし、災害は、いつどのくらいの規模で起きるか、わかりません。タワーマンションに入居する前は、あらためて建物の安全性や防災対策を確認しましょう。入居後は「自助」を基本に、自宅を安心できる場所にするための備えも大切です。

十分に備えれば、タワーマンションは眺望も格別で、ハイクラスな生活が実現する素敵な物件です。都内のタワーマンション探しは、スタートライングループがお手伝いします。