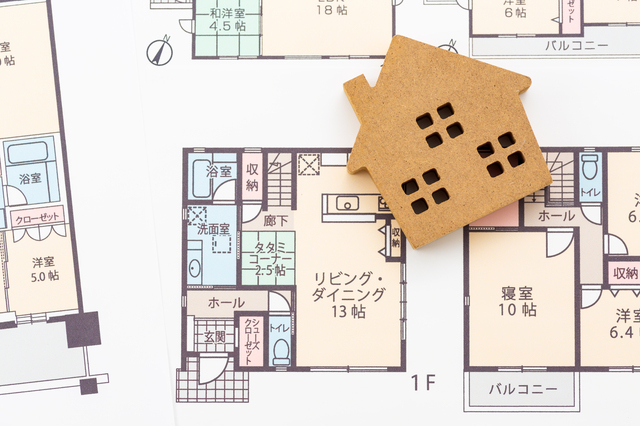

引っ越しを考え、物件を探し始めて最初の関門は、「間取り図」かもしれません。部屋の配置はわかるものの、「実際の広さがイメージできない」「いろいろな記号が、よくわからない」と悩む人は少なくありません。

今回は、間取り図の見方を詳しく解説します。知っておきたい基本知識に加え、実は間取り図からはわからない、大切な情報も紹介。最後まで読めば、間取り図の見方はパーフェクト、物件探しの効率もグンと上がるはずです。

いま、まさに物件を探している人も、これから引っ越す可能性がある人も、ぜひチェックしてみてください。

間取り図の基本知識

間取り図の見方を具体的に紹介する前に、間取り図を見る上で知っておきたい情報を解説します。間取り図の基本知識として、押さえておきましょう。

間取り図とは

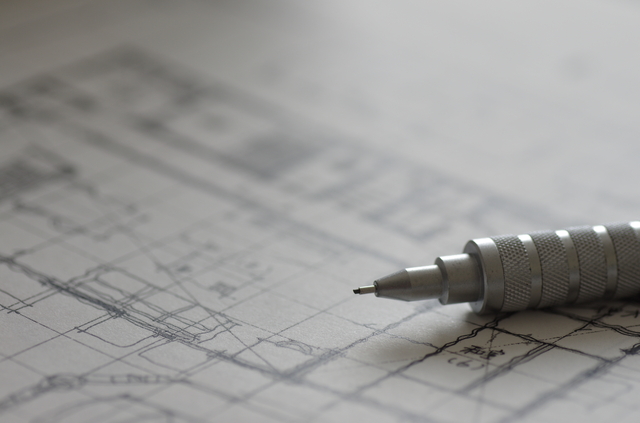

間取り図とは、部屋のレイアウトをあらわす図面です。部屋の大きさ感や配置が一目でわかり、賃貸物件探しでまずチェックしたいポイントの1つです。

ただし、あくまで「部屋の全体像を把握するための資料」であり、正確な寸法で書かれているわけではありません。寸法が正確な資料は、「建築図面」「平面図」と呼ばれます。賃借契約の折に、物件の建築図面や平面図が出てくることは、まずありません。

間取り図を書いているのは誰?

賃貸物件の間取り図は、基本的に物件を仲介する不動産会社が作成します。間取り図作成の専門サービスに外注している場合もあります。

不動産会社によって、間取り図のデザインが異なるのは、そのためです。

ちなみに、建築図面や平面図は、建築会社の設計士・建築士が手掛けます。

まず押さえたい間取り図の基本

間取り図を見る前に、間取りの考え方を押さえておきましょう。

賃貸物件の間取りは、部屋の用途と数でタイプ分けされています。RやDK、LDKという表記を見たことはないでしょうか。このアルファベットは、部屋の用途を示します。

| 記号 | 呼び方・用途 |

|---|---|

| R | ルーム(居室) |

| K | キッチン |

| D | ダイニング |

| L | リビング |

1部屋にキッチンが備え付けられたタイプは、1R(ワンルーム)と呼びます。居室にダイニングとリビングがついた部屋タイプが、1LDKです。

この記号を知っていると、間取り図を見なくても、部屋のタイプがわかるようになります。

ちなみに、その間取りにどの記号を使用できるかは、基準が決められています。

- ダイニングキッチンが4.5畳以上 → DK

- リビングダイニングキッチンが8畳以上→LDK

1畳は、タタミ1枚の大きさ(1.62m2以上)をあらわします。

【間取り図の見方】間取り図からわかる情報

間取り図の基本知識を押さえたところで、さっそく間取り図を見ていきましょう。間取り図からわかる情報を解説します。

部屋の広さ

間取り図には、部屋の広さが記載されています。一般的に使われる広さの単位は、次の3つです。

- 畳(じょう)

- 帖(じょう)

- m2(平方メートル)

1畳は、1.62m2以上です。「8畳」と記載されていたら、8×1.62=約12.96m2となります。

また、「帖」も、畳と同じ広さを示します。その昔は、和室の広さは畳の大きさを使って「〇畳」とあらわし、畳のない洋室の広さには「帖」を使っていました。

現在、この区別はあいまいになりつつあり、和室・洋室とも「帖」で表記する物件が増えています。

また、「J」の記号も、「畳・帖」を指します。

| <Tips>実際に使える広さは、表示より狭い! 部屋の広さの測り方には、壁芯面積(へきしんめんせき)と内法面積(うちのりめんせき)の2つの方法があります。

|

間取り図に登場する記号

間取り図には、さまざまな記号が登場します。主だったものを表にまとめました。

| S | 納戸 |

|---|---|

| WC | トイレ |

| CL | クローゼット |

| WIC | ウォークインクローゼット |

| UB | ユニットバス |

| R/冷 | 冷蔵庫置き場 |

| W/洗 | 洗濯機置き場 |

| AC | エアコン |

| SB | シューズボックス |

| SIC | シューズインクローゼット |

| EV | エレベーター |

| MB | メーターボックス |

| PS | パイプスーペース |

部屋の方角

方角を示す記号が書き込まれている間取り図なら、部屋が向いている方角もわかります。方角記号の「N」が北を指します。

南向きの部屋は日差しがよく挿し、日中は部屋全体が明るくなります。東側に窓がある物件なら、朝日を感じながらの生活ができるでしょう。ただ、朝早く起きない生活をする人なら、東側に窓はないほうがベターです。

生活スタイルを考えながら、部屋の向き・窓の位置を確認してください。

扉が開く向き・開き方

間取り図で見ておきたいポイントに、扉・ドアの開き方があります。開き戸は遮音性に優れますが、ドアが開く部分に家具を置けません。引き戸は開閉時のスペースが不要な一方、音が漏れやすいというデメリットがあります。

家具のレイアウトや生活スタイルを踏まえ、ドアの開き方もチェックしてください。

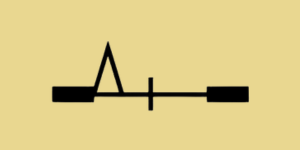

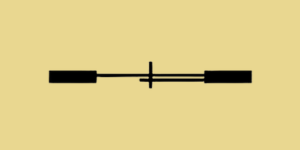

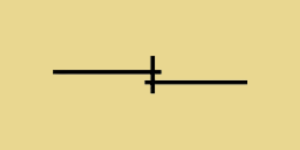

<ドアの開き方を示す記号>

| 片開きドア。 曲線の方向に、ドアが開く。 玄関ドアは、ほとんどがこのタイプ。 |

| 折りたたみ戸。 押し引きによって、扉が折りたたまれながら開閉する。 浴室のドアに採用されている。 |

| 引き違い扉。 左右どちらからも、横滑りで開けられる。 ベランダに出る掃き出し窓が、このタイプ。 |

| 左右に開閉する引き違い戸。 和室の襖(ふすま)や障子(しょうじ)のイメージ。 |

【間取り図の見方】間取り図からはわからない情報

さまざまな情報を読み取れる間取り図からも、把握できない情報があります。ここからは、間取り図だけではわからない、しかし入居前には知っておきたい7つの情報を紹介します。

物件の性能

物件の性能とは、耐震性や断熱性、気密性などを指します。安全に、安心して快適に暮らすための要素です。これらの情報は、間取り図には記入されません。

耐震性は、物件の築年数が1つの指標になります。まず、1981年6月1日以降に建てられた物件は、建築基準法の「新耐震基準」をクリアしています。さらに、2000年6月には、木造住宅を対象にした新耐震基準の見直しが行われました。2000年6月以降に建てられた、築およそ20年以内の物件なら、弱点も補強された耐震基準に適合していると考えて構いません。

断熱性・気密性については、「省エネ性能表示制度」を参考にすると良いでしょう。省エネ性能表示制度とは、消費者が物件の省エネ性能を比較しやすいよう、性能を図示したものです。断熱性・気密性が高い物件は、快適な温度の維持にかかるエネルギーが少なくて済み、結果的に省エネ性能が高くなるのです。

※画像:令和4年度改正建築物省エネ法の概要|国土交通省

※すべての物件に表示されているわけではありません

なお、2025年4月以降に着工する物件は、建築物省エネ法という法令が定める一定の省エネ性能基準への適合が義務付けられます。2025年4月以降に着工した新築物件は、これまでの賃貸物件を上回る断熱・気密性能があると考えてください。

住宅設備の状態

間取り図からは読み取れない情報の2つ目は、住宅設備の状態です。設備が設置されてからの年数や使用状態、またタイプなどもチェックしておきたいところ。これらの情報は、物件の内見時に確認しましょう。

住宅設備が老朽化していると、住み始めてからさまざまな不具合がでる可能性があります。また、古いタイプの設備は現代の暮らしや家電に合わず、使いにくさを感じることも考えられます。

とりわけ、水回りはトラブルが起きやすいため、内見で入念に確認しましょう。お風呂の追い炊き機能や給湯方法、洗濯機置き場の防水パンのタイプなど、自分の暮らしをイメージしながら見ることがポイントです。

コンセントの位置・数

コンセントの位置と数は、住み始めてから不便を感じる人が多い項目です。現代の生活は、家電やデバイス、ガジェットに囲まれており、コンセントの数は想定以上に必要だと考えてください。

コンセントの「位置」も大切です。就寝中にスマートフォンを充電したいなら、枕元付近にコンセントが必要です。キッチンに調理家電をたくさん置きたい人なら、作業スペース付近にコンセントが欲しいところ。

使いたい場所に、十分な数のコンセントがあるか、こちらも内見で確認してください。

天井の高さ

背が高い人がとりわけ注意したいのが、天井の高さです。

建築基準法は、居室の天井高を2100mm以上と定めています。標準的な天井高は、2400mm。マンションでは天井高2500mmの物件も見られます。

一方、築年数が経過している物件は、天井高が2300mmと低めのケースもあります。

建築基準法で許容されている以上、天井高2100~2200mmという物件も存在するでしょう。しかし、身長180cmの人が、天井高2100mmの物件に住むと、頭から天井までの距離が30cmしかありません。かなりの圧迫感があるはずです。

また、天井からペンダントライト(吊り下げタイプの照明)を下げた場合、ライトの傘が頭に当たる危険性もあります。

天井高は間取り図からはわかりません。物件を内見し、入ったときの印象を大切にして検討してください。

眺望・周辺環境

窓からの眺望や周辺の環境も、現地に行かないとわかりません。

ベランダで洗濯物を干したいと思っても、目の前に隣のアパートが迫っていたり、人通りの多い道路に面していては、安心して干せません。反対に、物件が向いている方角が良く、想像以上に眺望が良かった、という嬉しい誤算も考えられます。

窓の外の情報は、内見で確認しましょう。可能なら、日中と夜間の2回行くと、様子がよりよくわかります。

物件のおよその立地がわかれば、Googleストリートビューで見ておくのもおすすめです。

床や壁の傷、老朽化具合

間取り図からは、床や壁の傷、物件の老朽化具合はわかりません。

さらに、不動産ポータルサイトに掲載されている写真でも、わからないことがほとんどです。ポータルサイトに載る写真は、「新築時に撮影されたもの」であることが多いためです。

物件のオーナーは、空室期間を極力短くしたいと考えます。前の住人が退去し、クリーニングが終わってからの現状を撮影し、その画像をもって次の入居者を募集していては、空室の期間が長くなってしまいます。退去連絡が届いたら、すぐさま次の入居者募集が始まるため、最新の現状画像は用意できないのです。

物件の傷や老朽化具合は、内見時に確認します。気になる傷や不具合があったら、契約前に不動産会社に相談するようにしましょう。

隣人のひととなり

安心して生活し続けるためには、隣人のひととなりも重要な要素です。この情報も、間取り図からはわかりません。

隣人がトラブルメーカーだったり、深夜に騒音を立てたりするようでは、気持ちよく生活できないでしょう。また、小さいお子さんがいる家庭なら、隣人や階下の人もファミリー層だと、気兼ねが少なくなるかもしれません。

物件の隣や階下にどのような人が住んでいるかは、不動産会社に問い合わせてみてください。個人情報に差し障らない範囲で教えてもらえる可能性があります。

理想の部屋探しで押さえるべき、間取り図のチェックポイント

理想の暮らしを叶える物件を見つけるためには、間取り図の「ココ」をチェックしましょう。見落としやすい、しかし重要な3つのポイントを解説します。

収納の位置と大きさ

収納がない物件は、物が散らかりやすくなります。また、新たに棚を購入すれば、その分コストもかかります。あらかじめ、収納が備え付けてある物件がおすすめです。

収納は、「位置」と「大きさ」の両面をチェックしましょう。自分の持ち物を振り返り、仕舞いたい場所に、十分な大きさの収納がある物件がベストです。

押し入れタイプの収納は、大量のものを仕舞いたい人におすすめ。ハンガーパイプのあるクローゼットタイプの収納なら、洋服が多い人もスッキリと片付けられるでしょう。

家電や家具を置けるスペース

置きたい家電や家具を置けるスペースがあるかも、チェックします。

まず、大物家電である冷蔵庫と洗濯機置き場は、確保されているでしょうか。この2つは、基本的に置き場が間取り図に書かれています。置き場が見当たらない場合は、不動産会社に問い合わせてみてください。

ドラム式洗濯機を使う人は、物件の洗濯機置き場がドラム式に対応しているか、またドラム式を置けるだけのスペースがあるかも確認します。賃貸物件は、縦型洗濯機の設置を想定しているケースが多いため、要注意です。

キッチンに調理家電を置く人、また作業台を置きたい人は、そのスペースもチェックしましょう。

生活動線

間取り図を見たら、実際の生活をイメージしてみてください。できるだけ、具体的に思い浮かべることが大切です。

「帰宅して玄関を開けたら、靴を脱いで…、上着をかけて…、手を洗ってからリビングに行って、まずテレビをつけて…」といった具合です。間取り図のどのあたりに、どのような家具やグッズを置きたいか、徐々に具体化されてくるはず。

一日、生活がスムーズに進みそうな動線の物件を選べば、理想に近く、暮らしやすい毎日が手に入ります。

まとめ

間取り図は、記号の意味と広さの単位を覚えると、一気に見やすくなります。多くの間取り図を見ていくと、間取り図だけで、物件が自分に合うかどうか判断できるようにもなるでしょう。

ただ、間取り図からはわからない、大切な情報も多々あります。入居を検討している物件は、間取り図や不動産ポータルサイトの情報だけで判断せず、かならず取り扱う不動産会社に問い合わせてください。内見に行って、イメージ通りか確認することが大切です。

スタートライングループは、都内に16店舗を構える不動産会社です。人気の湾岸エリアを中心に、都内の物件を多数取り扱っています。一人暮らしに最適なコンパクトな物件から、ファミリーにおすすめの部屋数が多い物件、さらに眺望抜群な物件や、最新設備が揃った物件など、実にバラエティ豊か。まずはスタートライングループの公式サイトで、お気に入りの物件を探してみてください。きっと、期待以上の物件が見つかります。